Tout commence par le Coran

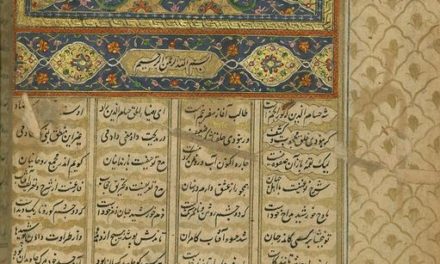

Toute musique, toute audition, commence principiellement en islam par le Coran. Plusieurs versets enjoignent à l’humain de cantiler le Coran, tel celui-ci: « Récite le Coran avec élégance et mesure (tartîl) ». Mais la psalmodie du Livre est surtout connue sous le nom de tajwîd, dont la racine arabe signifie « embellir » ou « rendre excellent ». Pratiqué partout à travers le monde, le tajwîd constitue une discipline islamique à part entière, et comporte des règles assimilables au solfège de notre musique occidentale, notamment au niveau de la rythmique. Les préceptes du Prophète en ce sens sont clairs : « Parez le Coran de vos belles voix », ou : « Ne peut se réclamer de nous celui qui ne chante (yataghannâ) pas le Coran ».

Dans le Coran, parmi les cinq sens que connaît l’humain, l’audition (al-sam‘) est toujours mentionnée en premier lieu, avant même la vue, dont la symbolique est pourtant éminente dans les textes scripturaires de l’islam. C’est le sens primordial, la porte à toute perception intellectuelle ou gnostique. Les théologiens musulmans assurent ainsi que l’ouïe est le premier sens qui apparaît chez l’enfant, et le dernier qui reste en éveil après la mort. Comment peut-on porter la foi sans avoir cette capacité d’écoute, celle-là même qui fit frémir et pleurer ‘Umar Ibn al-Khattâb, futur deuxième calife de l’islam, lors de sa première audition du Coran ? Les intégristes et autres salafistes qui vitupèrent contre toute forme de musique ne considèrent-ils pas les versets coraniques donnant la primauté à l’audition ? Ghazâlî (m. 1111) notait déjà qu’« on ne peut pénétrer le cœur que par l’allée des sons », et Ibn ‘Arabî (m. 1240) souligne que Dieu a créé l’âme humaine par Sa Parole « Sois ! », et qu’ainsi la première chose que nous avons reçue de Lui est l’audition. Comment nier les effets psychologiques et physiques que l’audition du Coran psalmodié produit chez ceux qui savent prêter l’oreille ? Ils tombent à terre prosternés en pleurant, leur peau frissonne à son écoute…

En dehors des milieux mystiques, les propriétés thérapeutiques de la musique ont été connues et exploitées très tôt dans la civilisation islamique. En témoignent les bimâristân, hôpitaux qui utilisaient avec succès, nous dit-on, la musicothérapie contre les troubles psychiques, en particulier. Il n’est donc pas étonnant que les vertus pédagogiques et spirituelles de la musique aient été de même largement admises.

Musique et poésie

La poésie d’expression arabe en particulier, par ses différents modes de scansion, est musique. L‘orientaliste français Régis Blachère note : « À l’inverse de nos poésies occidentales qui, dans leur ligne générale, sont avant tout ‘‘intellectualistes’’, la poésie arabe est primordialement musique et résonance ». Nombre de poèmes – soufis ou non – reprennent le chant lancinant du chamelier qui conduit sa caravane en suivant la cadence de ses montures.

Dans la culture islamique traditionnelle, la musique a dessiné des entrelacs infinis avec la poésie. Sous le sceau du soufisme, elle ont partagé un même rapport à l’indicible, une même fulgurance de l’inspiration, une même puissance incantatoire. L’une et l’autre ouvrent la possibilité d’une perception globale et immédiate des réalités spirituelles (haqâ’iq), au-delà du mental humain. Dans son expression arabe en particulier, la poésie joue de surcroît sur la polysémie de la langue, sur la profusion de sens qui éclot d’un seul terme. Elle est en cela la fille du Coran, pour qui sait lire le Livre. Certains croyants, est-il rapporté, affirmaient éprouver plus d’émotion (tarab, d’où viendrait notre mot troubadour) à l’écoute de la poésie qu’à l’audition des versets coraniques. Des oulémas les ont déculpabilisé en leur expliquant que la disproportion entre la parole divine éternelle – le Coran – et son auditeur éphémère est si grande qu’elle peut en effet inhiber ce genre d’émotion. La musique pénètre-t-elle davantage l’âme humaine que la parole, fût-elle de facture poétique ? Le cheikh Ahmad ‘Alâwî (m. 1934) confia un jour ceci à Augustin Berque – père de l’orientaliste Jacques Berque : « La musique n’a pas les arêtes sèches du mot. Fluide et coulante comme un ruisseau, elle porte l’homme à Dieu ».

La réminiscence du Pacte primordial

Pour l’être « réalisé », tous les sons, naturels ou artificiels, évoquent Dieu car, en réalité, ils L’invoquent : « Les sept cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve Le glorifient. Il n’y a rien qui ne célèbre Ses louanges, mais vous ne les saisissez pas » (Coran 17 : 44). Dans son état de conscience ordinaire, l’être humain est « distrait », au sens aussi bien coranique que pascalien. Il n’a qu’une perception atrophiée, mutilée, de la réalité, et là encore l’ouïe peut être le premier facteur d’éveil spirituel. La louange cosmique que célèbre le Coran – et aussi de façon si proche la théologie chrétienne orthodoxe – se saisit d’abord dans l’audition.

Dans le soufisme, chant et musique spirituels poursuivent le même but que le dhikr (« souvenir – invocation de Dieu »). Ils ont pour effet de réactualiser chez l’être humain le Pacte originel, de faire résonner en lui la parole primordiale « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » (Coran 7 : 172). Pour le spirituel, la musique qu’il entend ici-bas est comme un écho du Verbe divin et de la musique céleste. C’est en entendant l’appel de Dieu dans la prééternité que les âmes se sont affirmées. Selon certaines traditions, les anges parvinrent à enfermer l’âme d’Adam dans un corps après l’avoir charmée par leurs mélodieuses louanges. La démarche de l’initié va donc consister à remonter l’axe de la Manifestation en libérant son âme par la musique.

Commentant le verset 7 : 172, Junayd de Bagdad (m. 911) dit en substance que les esprits furent pénétrés par la douceur du discours divin, lors de son audition. Il ne s’agit pas d’un souvenir abstrait, ou d’ordre mental. On demanda au soufi égyptien Dhû l-Nûn al-Misrî (m. 859) s’il avait souvenir du Pacte originel : « C’est comme s’il résonnait en ce moment même à mon oreille », répondit-il.

Le soufi n’est donc pas seulement ce visionnaire devant lequel se lèvent les voiles du monde sensible ; il perçoit également les sons terrestres comme autant de réminiscences du monde spirituel, ce qui fait naître en lui une grande nostalgie. Ce fut en particulier la voie de Rûmî :

Ecoute la flûte de roseau [le ney], écoute sa plainte

Des séparations, elle dit la complainte :

Depuis que de la roselière, on m’a coupée

En écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré.

Pour redire la douleur du désir sans fin

Il me faut des poitrines lacérées de chagrin.

Ceux qui restent éloignés de leur origine

Attendent ardemment d’être enfin réunis.

La relation intime de l’homme à la musique prend sa source dans la Fitra, la nature pure originelle qui marque de son sceau toutes les créatures. La musique, nous dit le cheikh Khaled Bentounès, opère chez l’être spirituel une véritable « ascension spirituelle » (mi‘râj), et a pour vertu de libérer l’âme-esprit (rûh).

Si les soufis célèbrent tant le « Vin » spirituel dans leurs poèmes, c’est qu’il rappelle avec force l’ivresse qui a envahi l’âme humaine, lorsque celle-ci a connu, dans le monde pré-créaturel, l’amour de Dieu. Dans la littérature soufie, le vers le plus connu pour illustrer cette prime ivresse est sans conteste celui qui ouvre l’« Eloge du Vin » (Khamriyya) du poète Ibn al-Fârid (m. 1235), surnommé le « sultan des amoureux de Dieu » :

Nous avons bu à la mémoire du Bien-Aimé un vin

Qui nous a enivrés avant que la vigne ne fut créée.

C’est-à-dire : notre Vin provient du monde spirituel, dans lequel nous étions auprès de Dieu, avant notre incarnation ici-bas, et avant que la vigne physique n’existe.

Un bonheur intense envahit alors la personne, l’entraînant dans le tournoiement de l’ivresse. Entendant des chants dans le souk, le même Ibn al-Fârid se mit à danser, se défit de ses vêtements, puis vint à la mosquée, où il entra en extase. Aux yeux de ses contemporains, ces conduites pouvaient paraître étranges, voire provocatrices. Elles n’étaient pas rares chez les mystiques, et n’entamaient pas le respect dont Ibn al-Fârid était entouré. On pense bien sûr à Jalâl al-Dîn Rûmî dont la danse giratoire, celle des « derviches tourneurs », s’est codifiée bien après sa mort. Elle était chez lui une expression spontanée de son état d’extase :

« Un jour, Mowlânâ [Rûmî] passait près du bazar des batteurs d’or. Le chant des battements, leur tic-tac, arriva à ses oreilles bénies. Du bonheur de ce battement, une extase étonnante se fit en Mowlânâ et il se mit à tourner […] de la prière du matin jusqu’à la prière de l’après-midi ».

Le cheikh ‘Alâwî a cette image suggestive du tournoiement originel :

Oui, une seule goutte s’échappant d’un goulot

A suffi à enivrer les créatures

Et à les entraîner dans une ronde éperdue.

Le samâ‘

Le samâ‘, ou « audition spirituelle », trouve son origine dans le modèle muhammadien. Le Prophète appréciait qu’on récite des vers en sa présence, puisqu’il alla jusqu’à revêtir le poète Ka‘b Ibn Zuhayr de son manteau en marque d’honneur. Le poème de Ka‘b, intitulé Bânat Su‘âd, « Su‘âd est partie » contenait pourtant de nombreux vers galants… De même, en choisissant Bilâl, dont la voix était particulièrement belle et puissante, pour faire le premier appel à la prière, le Prophète rendait hommage à la voix humaine. Lors de son émigration à Médine, en 622, le Prophète fut accueilli par les hommes et les femmes de la ville aux sons du célèbre chant Tala‘a al-badr ‘alaynâ.

Depuis l’apparition des voies initiatiques, ou « confréries » (tarîqa), à partir du XIIe siècle, maints cheikhs ou lettrés soufis ont écrit des vers destinés prioritairement à être chantés durant les séances collectives de samâ‘. On y déclamait des poèmes mystiques en faisant souvent usage d’instruments de musique. Etaient surtout à l’honneur le tambourin et la flûte. Lorsque l’émotion débordait, le corps se mettait en mouvement, mais de manière moins ritualisée que dans le dhikr : on poussait des cris et l’on se mettait à ‘‘danser’’, à jeter son turban, à lancer son manteau vers le récitant ou à le déchirer. C’était même le cas d’honorables théologiens et juristes. On pouvait s’évanouir d’extase et parfois, dit-on, en mourir. Pourtant, à en croire les sources, les séances rassemblaient tout ce que des métropoles islamiques comme Bagdad ou Damas comptaient comme oulémas et notables religieux ! En dépit des nombreux débats qu’il a soulevés et des restrictions théoriques dont il a fait l’objet, le samâ‘ a donc été amplement honoré dans tous les lieux publics de la vie islamique (mosquées, zâwiya…).

Dans le cas de certains soufis connus, nous savons quel était leur mode ou instrument de prédilection pour les ramener à la « Source ». Ainsi, Rûmî se recueillait en écoutant le ney (flûte de bambou), tandis que Nâbulusî, savant et soufi syrien du xviiie siècle, était sensible au luth, et il demandait que personne ne le juge sur ce point.

De nos jours

En tant que concert ouvert au public et désormais aux touristes, le samâ‘ se maintient dans certaines formes parfois bien connues en Occident. Les représentations des « derviches tourneurs », accompagnés d’un rituel musical très codé depuis le XVIIe siècle, font salle comble, et il en va de même pour les concerts de qawwâli indo-pakistanais. Il est souvent difficile de jauger l’authenticité spirituelle des célébrants… Certaines confréries, comme la ‘Alawiyya, ont conservé le terme samâ‘ pour désigner l’incantation a capella effectuée sur des poèmes mystiques, laquelle précède et clôt la séance de dhikr. Mais sont issus de cette confrérie des chorales, voire des orchestres, tournés délibérément vers le public, et il en va de même dans d’autres voies soufies.

Le soufi ne saurait se limiter à apprécier des musiques « orientales » ou « islamiques ». Sa faculté d’écoute est universelle, car « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu » (Coran 2 : 115). Son prisme de lecture du monde lui permet d’apprécier la beauté là où elle est. Pour lui, toute musique signe une manifestation divine, et porte la marque d’un Nom divin. Pour quelqu’un qui est ancré dans l’Unicité (Tawhîd), les frontières ethniques ou confessionnelles n’ont plus de raison d’être. Pour se limiter au registre de la musique occidentale, les messes ou les cantates de Bach, par exemple, relèvent véritablement du tasbîh, de la « louange à Dieu ». Par ailleurs, une symphonie de Beethoven ou de Brahms exprime clairement la Majesté (al-Jalâl), tandis qu’une pièce de l’époque baroque est a priori plus dans la Beauté (al-Jamâl).

Le Coran affirme à maintes reprises que Dieu envoie des signes en permanence aux humains, mais que ceux-ci n’y sont pas attentifs ou n’ont pas l’intelligence du cœur pour les percevoir. Parmi ces signes, la musique est d’évidence un mode privilégié de réintégration dans l’Unicité.